小学生送外国人的高级中国风纪念品 稚手传雅韵,小学生匠心打造的高级中国风纪念品,礼赠四海宾朋

童心映华彩,国礼寄深情

在全球化浪潮中,文化交流如同桥梁,连接着不同国度的心灵,当一群中国小学生以稚嫩双手创作承载千年文明的高级中国风纪念品时,这份礼物便超越了物质本身,成为传递东方美学与童真善意的文化使者,从一针一线的苏绣书签到一墨一韵的活字印章,孩子们用跨越年龄的匠心,让世界看见中国文化的温度与深度。

匠心初绽:传统技艺的童趣新生

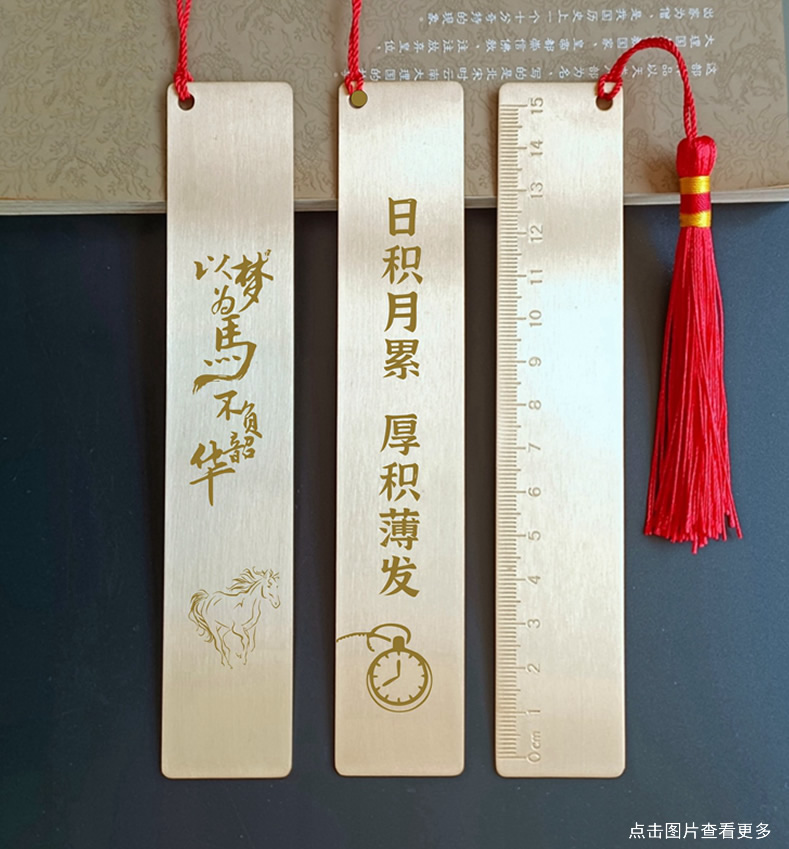

在杭州某小学的“非遗传承工坊”里,10岁的林小满正屏息凝神,将蚕丝线穿过比发丝更细的绣针,她手中的苏绣书签,以《千里江山图》为灵感,用“平针绣”勾勒层峦叠嶂,以“滚针绣”表现江水潺潺,指导老师王芳说:“孩子们从劈丝开始学起,一根丝线要分成64股,这不仅是技艺的磨练,更是对‘慢工出细活’的领悟。”

而在景德镇的陶艺教室,12岁的陈子轩正用青花料在素坯茶杯上绘制缠枝莲纹,他特意将莲花设计成卡通造型,花瓣尖端点缀着星星——这是他想象中“中国神话与宇宙对话”的场景,烧制后的茶杯,釉色温润如玉,传统纹样与童趣创意碰撞出令人惊艳的火花。

这些作品背后,是孩子们对传统技艺的深度探索:他们研究故宫文物修复档案,复原失传的“洒金宣纸”制作工艺;他们用3D建模技术改良传统榫卯结构,让鲁班锁更易组装却不失精妙,正如文化学者李明远所言:“孩子们用现代思维激活传统基因,让古老技艺焕发新生机。”

文化解码:符号背后的东方哲学

在成都某国际学校的文化课堂上,8岁的混血女孩艾米丽正用英语向外国友人介绍她设计的“阴阳鱼”胸针,这对由和田玉与黑曜石雕刻的双鱼,鱼眼处镶嵌着可转动的微型指南针,象征“动静相生,天人合一”。“妈妈告诉我,太极图不是简单的图形,而是中国人看世界的智慧。”艾米丽说。

北京小学生团队创作的“二十四节气丝巾”则暗藏玄机:每条丝巾边缘绣有对应节气的甲骨文,中央图案用渐变色彩表现物候变化,更巧妙的是,扫描丝巾上的二维码,即可收听孩子们录制的节气童谣,这种“可穿戴的文化数据库”,让外国友人惊叹:“原来中国智慧可以如此诗意地融入生活!”

在敦煌研究院专家的指导下,孩子们还开发了“飞天密码”互动礼盒:打开胡桃木匣,九色鹿造型的U盘存储着壁画数字档案,转动盒盖上的藻井纹样机关,会弹出立体《反弹琵琶图》拼图,这种“解谜式”文化体验,让外国友人直呼“像在玩一场穿越千年的文化游戏”。

情感共鸣:跨越国界的童真对话

当这些纪念品送到联合国儿童基金会代表手中时,发生了令人动容的一幕:来自肯尼亚的代表摩西抚摸着孩子们手绣的“熊猫吃竹”香囊,突然用斯瓦希里语哼唱起《茉莉花》——原来香囊内衬绣着这首歌的简谱。“我的祖母曾教我唱这首歌,她说这是来自东方的祝福。”摩西的眼眶湿润了。

在巴黎“中国儿童文化周”上,法国小学生路易斯与北京的笔友李思雨通过视频连线,共同完成了一幅“中法友谊长卷”,李思雨寄去的礼物是她用大漆工艺制作的银杏叶书签,叶脉间镶嵌着24K金箔,象征“友谊如金,历久弥新”,路易斯回赠了埃菲尔铁塔造型的琉璃摆件,底座刻着两人共同设计的“和平鸽衔橄榄枝”纹样。

更令人惊喜的是,孩子们将传统工艺与公益结合:每售出一件“熊猫团扇”,就向大熊猫保护基地捐赠10元;每完成一件“汉字魔方”订单,就为山区儿童寄去一套国学绘本,这种“以艺载道”的实践,让外国友人感叹:“这些孩子不仅传递美,更传递爱与责任。”

未来展望:文化基因的代际传承

在教育部“非遗进校园”项目的推动下,全国已有超过3万所中小学开设传统工艺课程,上海某中学的“非遗创客空间”里,高中生们正用AI技术复原《天工开物》中的纺织机械,初中生则尝试用生物降解材料制作仿古宫灯,这种“传统+科技”的跨学科实践,正在培养新一代的文化传承者。

国际教育组织“全球青少年文化联盟”的报告显示,中国小学生创作的文化纪念品在海外社交媒体获得超2亿次点击,相关话题#ChineseKidsCraft#登上12国热搜榜,联合国教科文组织文化助理总干事埃德蒙德评价:“这些作品证明,文化传承不是暮气沉沉的怀旧,而是充满生命力的创造。”

正如故宫博物院前院长单霁翔所说:“当孩子们用童心解构传统,用创意重构经典,他们就在书写属于这个时代的文化基因图谱。”这些承载着东方智慧与童真梦想的纪念品,终将成为文明互鉴的种子,在世界文化的土壤中绽放出新的花朵。

以稚手传文明,以匠心致未来

从苏绣书签的丝缕间,到活字印章的墨香里;从青花茶杯的釉色中,到节气丝巾的纹样上,中国小学生用超越年龄的专注与热爱,将五千年文明凝练成可触摸的温度,这些高级中国风纪念品,不仅是赠予外国友人的礼物,更是中华文明向世界发出的邀请函——邀请所有人,在孩子们创造的诗意空间里,共赴一场跨越时空的文化对话。

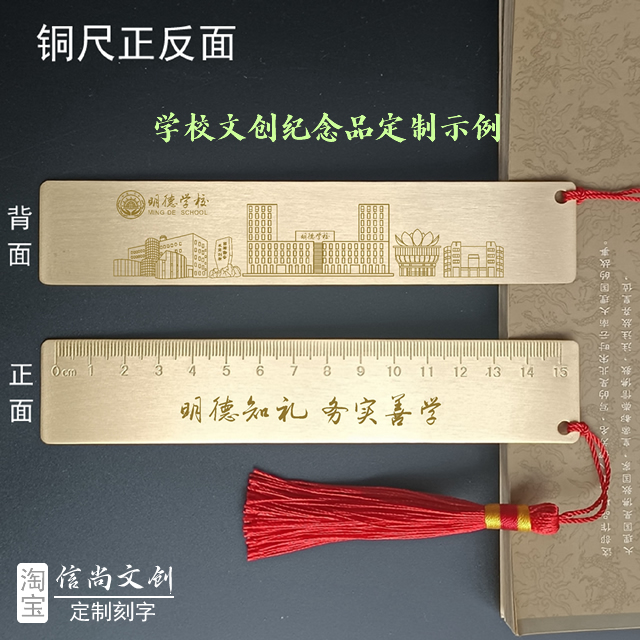

信尚礼品 信尚文创

信尚礼品 信尚文创