什么样的小随手礼会让客户印象深刻 以心传情,如何用创意伴手礼打造客户难忘的‘手信’记忆

随手礼背后的情感价值

在商务往来中,一份精心挑选的随手礼不仅是礼仪的体现,更是品牌温度的传递,客户每天接收的礼品、礼物、纪念品或伴手礼数不胜数,但真正能让人记住的,往往是那些兼具实用价值、情感共鸣与独特创意的“手信”,如何让随手礼突破“形式化”的桎梏,成为客户心中“值得珍藏”的存在?本文将从设计逻辑、情感联结、文化赋能三个维度,探讨如何打造令人印象深刻的随手礼。

打破常规:从“功能”到“情感”的礼品设计

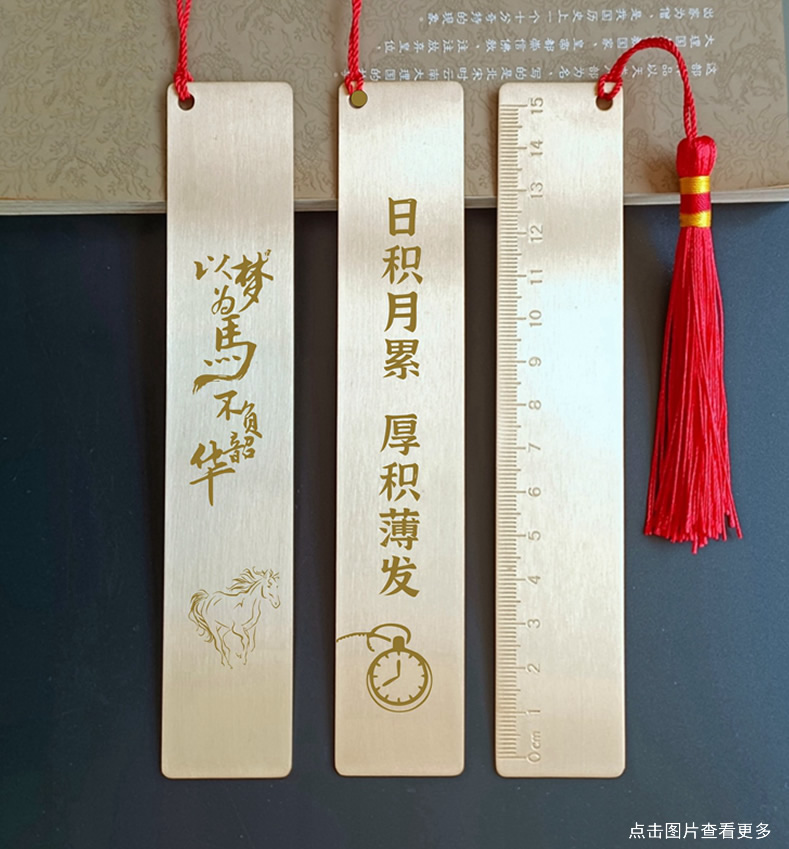

实用主义与仪式感的平衡传统随手礼常陷入“华而不实”的误区,例如印有LOGO的廉价U盘或千篇一律的办公套装,而真正能打动客户的礼品,需兼顾实用性与仪式感,某科技公司曾为VIP客户定制“智能茶具套装”,将无线充电功能融入茶盘,既满足商务场景的充电需求,又以“以茶会友”的东方仪式感传递品牌文化,这类伴手礼通过“功能+场景”的融合,让客户在日常使用中自然联想到品牌。

个性化定制:让礼物成为“专属记忆”客户对礼物的记忆点往往源于“独特性”,某高端酒店为常客设计的“城市记忆手信”值得借鉴:根据客户入住记录,将当地地标建筑(如上海外滩、成都宽窄巷子)的3D立体纸雕与酒店LOGO结合,并附上手写感谢卡,这种“千人千面”的纪念品,既展现了品牌对客户的深度洞察,又让礼物成为客户与城市、与品牌之间的情感纽带。

文化赋能:用“手信”传递品牌价值观

地域文化与品牌故事的融合随手礼若能承载地域文化基因,往往更具传播力,云南某茶企为经销商定制的“非遗伴手礼”,将普洱茶饼与彝族刺绣茶巾结合,外包装采用可降解的竹编礼盒,并附赠一本讲述茶马古道历史的小册子,客户在品茶时,既能感受非遗技艺的魅力,又能通过文化叙事理解品牌“传承与创新”的价值观,这类伴手礼超越了商品属性,成为品牌文化的“移动载体”。

可持续理念:让随手礼成为“绿色手信”随着环保意识提升,客户对礼物的期待已从“奢华”转向“责任”,某环保品牌推出的“种子纸名片伴手礼”颇具创意:将客户姓名与品牌信息印在可降解的种子纸上,客户只需将纸张埋入土中,即可长出绿植,这种“零废弃”的随手礼,既传递了品牌对可持续发展的承诺,又让客户在参与环保行动的过程中加深对品牌的好感。

场景化设计:让纪念品成为“社交货币”

社交属性:让随手礼“自带话题”在社交媒体时代,一份能引发分享欲的礼物往往能放大品牌影响力,某美妆品牌为会员设计的“盲盒伴手礼”便深谙此道:礼盒内含品牌明星产品小样、艺术家联名丝巾及一张“隐藏任务卡”(如拍摄丝巾搭配照片并@品牌官方账号),这种兼具惊喜感与互动性的随手礼,不仅提升了客户开箱的仪式感,更通过UGC内容实现了品牌传播的裂变效应。

长期价值:让纪念品成为“生活陪伴”真正令人印象深刻的随手礼,往往能融入客户的日常生活,某家居品牌为老客户定制的“四季香薰手信”便是典型案例:根据客户购买记录分析其家居风格,每季度寄送一款定制香薰(如春季樱花香、冬季雪松香),并附赠手写节气卡片,这种持续性的情感维护,让随手礼从“一次性赠品”升级为“品牌与客户的长期对话”。

避坑指南:随手礼设计的三大原则

避免过度商业化LOGO的露出需克制,过于直白的广告植入会削弱礼物的情感价值,某银行曾将客户姓名烫金在保温杯上,却因杯身布满理财产品广告而引发反感。

尊重文化差异跨国商务场景中,需提前调研目标市场的文化禁忌,日本客户偏好素雅包装,而中东客户可能对绿色包装更敏感。

控制成本与价值的平衡随手礼的价值不在于价格高低,而在于“是否被需要”,某创业公司曾用客户家乡的特产(如潮汕牛肉丸、四川花椒)作为伴手礼,成本虽低却因“懂我”而广受好评。

让随手礼成为“品牌人格的延伸”

在物质丰裕的时代,客户对随手礼的期待早已超越“获得感”,转向“被理解”“被尊重”的情感需求,无论是礼品、礼物、纪念品还是伴手礼,其本质都是品牌与客户之间的“情感契约”,唯有将文化洞察、场景思维与人文关怀融入设计,才能让随手礼从“形式化的手信”升级为“品牌记忆的锚点”,在客户心中种下一颗名为“信任”的种子。

信尚礼品 信尚文创

信尚礼品 信尚文创