大学毕业送什么礼品给学校合适 以礼寄情,薪火相传—大学毕业季赠校礼品的文化意涵与创意选择

毕业季的仪式感与文化传承

大学毕业是人生的重要里程碑,既是对过往求学生涯的总结,也是对未来征程的启程,在这个充满仪式感的时刻,毕业生向母校赠送礼品已成为一种传统,既是对母校培育之恩的回馈,也是对校园文化精神的传承,一份精心挑选的礼品,承载着学子对母校的深情厚谊,更应成为连接过去与未来的文化纽带,本文将从文化价值、实用意义、创意设计三个维度,探讨如何选择一份兼具纪念意义与精神内涵的毕业赠礼。

毕业赠礼的文化内核:从物质载体到精神符号

感恩与回馈的双向奔赴毕业赠礼的本质是学子对母校培育之情的具象化表达,从古代书院学子赠匾额、立碑刻,到现代高校毕业生捐赠图书、设立奖学金,这一传统始终蕴含着"饮水思源"的文化基因,清华大学校友曾捐赠"日晷"雕塑,既象征"行胜于言"的校训,又成为校园地标,见证代代学子的成长。

集体记忆的物化载体优秀的毕业礼品应成为校园文化记忆的容器,北京大学未名湖畔的"校友捐赠石"、复旦大学光华楼前的"星空穹顶",均通过艺术化设计将校园精神具象化,这些礼物不仅是物质存在,更是校友身份认同的象征,在时光流转中持续激发后辈学子的归属感。

精神传承的时空对话毕业赠礼需具备超越时空的对话能力,哈佛大学毕业生捐赠的"怀特黑德纪念钟"每日鸣响,提醒学子"珍惜时光";剑桥大学国王学院回廊的校友铭牌,则以金属铭文镌刻着跨越世纪的学术传承,这种设计思维启示我们:真正的赠礼应成为连接历史与未来的文化接口。

赠礼选择的三大原则:价值、实用与创意的平衡

文化价值优先:让礼物会"说话"

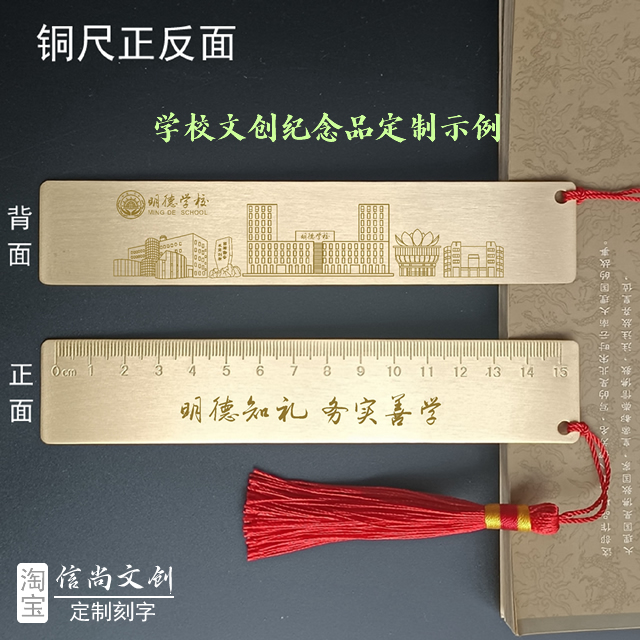

校史元素融合:提取校徽纹样、校训字体、标志性建筑轮廓等元素进行艺术转化,如将图书馆穹顶结构抽象为雕塑基座,或以校训篆刻为装饰纹样。

学科特色呈现:理工科院校可捐赠精密仪器模型(如天文望远镜复刻品),文科院校适合定制古籍善本影印本,艺术院校可创作校园主题壁画。

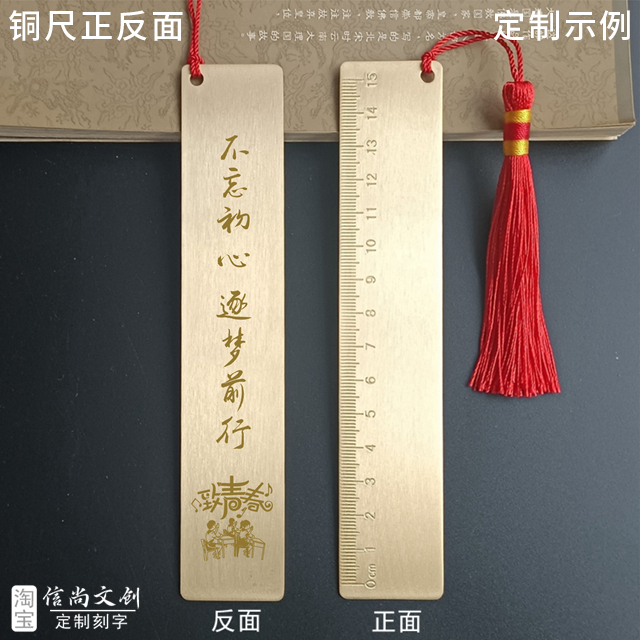

精神符号提炼:将校训、校歌、知名学者语录等精神内核转化为视觉符号,如设计成浮雕墙、镂空屏风或互动光影装置。

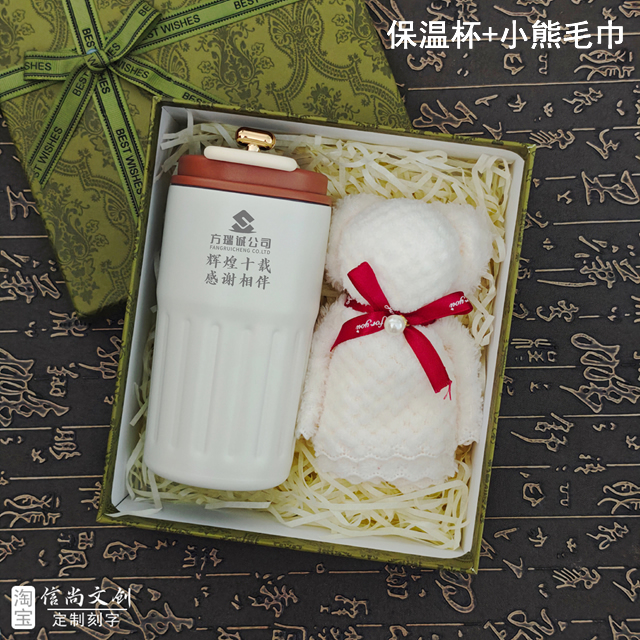

实用功能考量:让礼物"活"起来

教学科研赋能:捐赠专业实验室设备、数字资源库、学术讲座基金等,直接助力学科发展,如计算机专业毕业生可联合捐赠AI算力服务器。

公共空间升级:改造校园休憩区(如校友长椅、智慧阅读亭)、建设主题文化角(如校史VR体验区)、升级运动设施(如智能健身器材)。

长效维护机制:建立"毕业赠礼专项基金",用于礼物的日常维护与功能迭代,确保其价值随时间增值而非损耗。

创意表达突破:让礼物"潮"起来

科技赋能传统:开发AR校园导览系统,扫描特定建筑即可呈现校友寄语;制作3D打印校园微缩模型,内置NFC芯片存储毕业影像。

艺术跨界融合:邀请在校生创作装置艺术(如用历年录取通知书拼贴成校徽)、举办毕业生设计作品联展、录制校友主题音乐专辑。

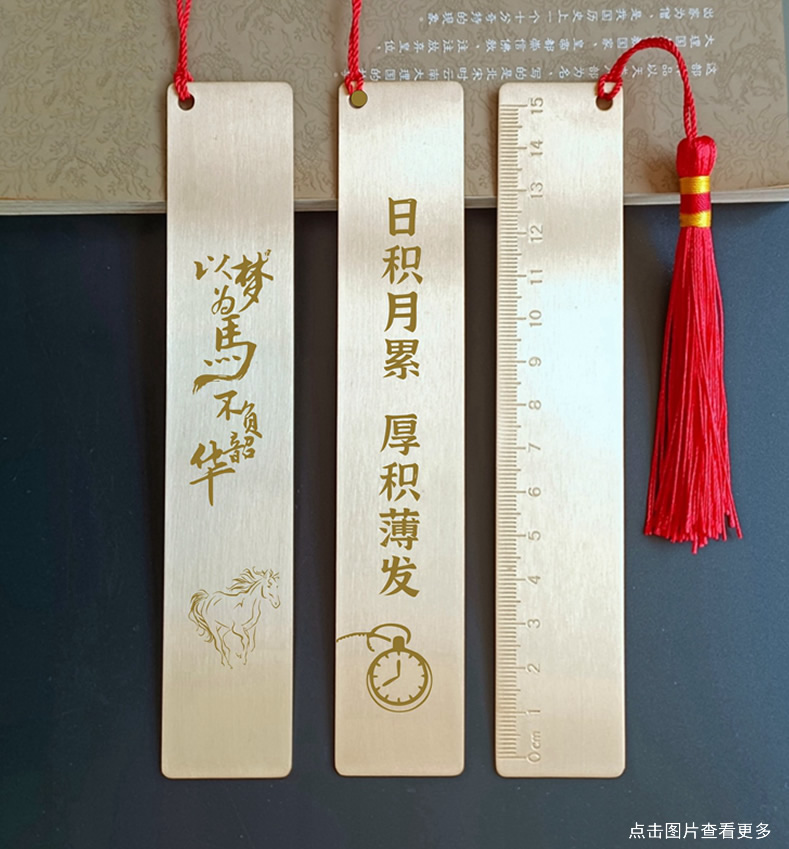

可持续设计理念:采用环保材料制作可降解纪念品(如种子纸书签)、设计模块化可重组雕塑(适应不同场地需求)、开发数字藏品(区块链确权)。

经典案例解析:那些令人难忘的毕业赠礼

哈佛大学"纪念砖计划"毕业生可认购刻有姓名与寄语的纪念砖,嵌入校园指定区域,这种"众筹式"捐赠既降低参与门槛,又通过物理空间的持续扩展形成独特的校友文化景观。

东京大学"时间胶囊"项目每年毕业季,学生将写给未来自己的信件封存于特制胶囊,埋藏于安田讲堂前,这种跨越时空的对话设计,将个人成长与母校发展紧密联结。

深圳大学"荔枝林认养"毕业生集体认养校园荔枝林,果实成熟时举办采摘节,这种将自然馈赠与情感记忆结合的方式,创造出独属于南国高校的浪漫传统。

未来趋势展望:从"单向赠予"到"共生共建"

数字化赠礼新形态开发校友专属元宇宙空间,毕业生可捐赠数字分身、虚拟展品;建立校友知识共享平台,将职场经验转化为课程资源;运用区块链技术发行限量版数字纪念品。

参与式共创模式发起"毕业设计众创计划",邀请在校生与毕业生联合设计校园公共艺术;开展"校友导师工作坊",将职业指导转化为可持续的育人项目;设立"校园微更新基金",支持学生自主提案的空间改造。

全球化文化传播向海外合作院校捐赠融合双方文化元素的纪念品(如中英双语校训书法卷轴);建立多语种校友故事库,通过国际社交媒体传播母校精神;设计可携带的"文化使者套装"(含校徽徽章、校园明信片、特色文创),助力校友在世界各地传播母校影响力。

让赠礼成为永恒的精神契约

毕业赠礼不应是终点,而是文化传承的新起点,当学子将青春记忆镌刻于校园空间,当知识火种通过物质载体持续传递,当创新精神在代际对话中不断升华,这份礼物便超越了物质本身,成为连接个体与集体、过去与未来的精神契约,正如斯坦福大学梅菲尔德礼堂门楣上的铭文所言:"我们在此播种,期待未来收获",真正的毕业赠礼,终将在时光长河中绽放出超越时空的文化光芒。

信尚礼品 信尚文创

信尚礼品 信尚文创